永生病院でロボット治験の巻

2011年01月24日

■1■ロボット治験・パペロのお願い(永生病院)

永生病院

春日井・永生病院副院長

2010年9月14日

南陽台地域福祉センターの渡邉理事長に紹介していただいた

永生病院の春日井副院長に、ロボット治験の説明と、パペロを

使っていただけないでしょうかというお願いをしに伺いました。

・永生病院には、外来患者が来院する「クリニック」、

入院患者とその家族が来院する「病院」)、また

通所サービスや入所サービスも行える施設もあるが、

どれがいいかは、今度NECさんが来たときに考えましょう。

・グループホームの1階が保育所になっているところもある。

・そのほか、在宅や訪問介護もやっている。

・リハビリ訓練棟の受付というのもある。

・でも、イメージがわかない、何ができるか分からない。

・ロボットに何ができるか、できないかもしれないから、

お役に立てるかどうか分からない。

・ロボットにできないことをどうするか、を考えなくてはならないだろう。

この次のプレゼンと合わせて、皆さんがきびきび忙しく働いていらっしゃる病院への

お願いは、緊張します。多忙な仕事の現場の時間をいただくわけですから。

■2■ロボット治験・パペロのプレゼン(永生病院)

永生病院

(左から)学生さん2人、齋藤さん(永生病院師長)、安藝さん(同看護部長)、

安井さん(同医療サービス支援課)、春日井さん(同副院長)、

小林さん(プレゼン中の創価女子短大学生)、亀田さん(創価女子短大准教授)、

大中さん(NEC)

2010年10月19日

この日は、亀田研からも学生さんが10人くらいやってきました。

10月の夕方、もう外は暗くなってきたし、

病院関係の皆さんは、本当に忙しそうで、

携帯電話がひっきりなしにかかってくるし、

呼び出されてはまた戻ってきて会合に参加する、といった感じです。

ロボット治験を行なっていただけるかどうか、まったく分からない状態でした。

議論は2時間。置けるとしたらどこに置くか、

どんな役に立つのか、忙しい患者さんとのやり取りの中にロボットを入れられるのか、

それが無理ならどこがいいか、などなど、それはかなり大変なものとなりました。

それでも、春日井副院長が、「まあ、やってあげようじゃないか」という雰囲気を

作ってくださり、往来の激しい「クリニック」ではなく、

少し落ち着いた感じの「病院」の方の受付に

パペロを置いてみていただけることになりました。

亀田先生や学生さんの熱弁がありましたが、

よくご了解をいただけたものだと、感激しました。

■3■ロボット治験・パペロの実施1(永生病院)

永生病院

山崎さん(創価女子短大学生)、齋藤さん(永生病院師長)、小林さん(創価女子短大学生)

2010年11月6日

実際に、病院の受付にパペロを置いて、

来る患者さんのご家族の方に、興味を持っていただいていました。

直接、とてもお世話になったのは、看護部長の安藝さんです。

また、次長の田野倉さんにも、現場で、大変お世話になりました。

まず、それぞれのお仕事が忙しい中、

学生さんが持ってきたパペロが何をするかその場で聞いていただき、

パペロ用のスペースを作っていただいたり、

周りの皆さんに説明していただいたり。

パペロが話し出すと、わっと人が集まるのですが、

実際に現場でどう役に立つのか…。

「病院からのお願い。インフルエンザが流行っているので手洗いしてください」

「この病院の先生をご紹介します。A先生は…」

のように、業務の中に直接入るよりは、とりあえずはサポート的なことで使えるようです。

上の写真は、先日の会議でお世話になった齋藤師長が通りかかったところ。

■4■ロボット治験・パペロの実施2(永生病院)

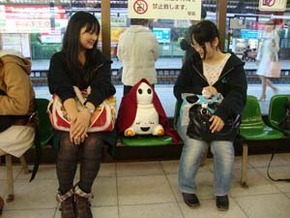

永生病院からの帰りの京王線・めじろ台駅

幸田さん(左、創価女子短大学生)、小林さん(同)

2010年12月4日

今日は、2回目のパペロの「実験」でした。

学生の小林さんが操るパペロを、今日は、

受付のアルコール消毒の台の脇に置いて、

「手を消毒してください」と声を出します。

人が脇に立っているとき、パペロだけがいるとき、

人もパペロもいないで消毒液だけがあるとき、の3パターンで、

どのくらいの人が手を洗浄するか、という実験が行われました。

今回の結果では、大きな差は出なかったかもしれません。

また、学生の幸田さんが、パペロが旅行に行ったという設定で

患者さんに旅行写真をパペロの語りつきで見せるプログラムも、

安藝さんに披露していました。

上の写真は、永生病院から帰るところ。

パペロが街中に溶け込む日は、近いのでしょうか。

■5■ロボット治験・パペロの卒論発表(亀田研)

創価女子短大

亀田研の皆さんと来賓

2010年1月14日

この日は、亀田研究室の学生さんの、卒論発表会です。

「パペロは秘密を漏らさないし、高齢者がパペロに信頼を持っているということが分かった」

という学生さんの言葉で始まった卒論発表会は、

・音楽のリラクゼーション(パペロを通して、癒しの音楽を選択する)

・永生病院の受付ロボットの試み

・永生病院でプレゼンした写真を媒介にしたコミュニケーション

・パペロと一緒にスポーツ観戦

・パペロによる本の読み聞かせ

などなど、14の結果発表やアイデア発表がありました。

「来賓」には、NECの大中さんや、日刊工業新聞社の方々、

創価大学の先生、会社の技術部長さんらが来ていました。

まだ数や規模が少ないかもしれませんが、

またロボットが本当に役に立った、という発表がされる日はまだ先でしょうが、

こんな発表会が、八王子の各地で行われていくのが、望まれるひとつの形かもしれません。

<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>

永生病院

春日井・永生病院副院長

2010年9月14日

南陽台地域福祉センターの渡邉理事長に紹介していただいた

永生病院の春日井副院長に、ロボット治験の説明と、パペロを

使っていただけないでしょうかというお願いをしに伺いました。

・永生病院には、外来患者が来院する「クリニック」、

入院患者とその家族が来院する「病院」)、また

通所サービスや入所サービスも行える施設もあるが、

どれがいいかは、今度NECさんが来たときに考えましょう。

・グループホームの1階が保育所になっているところもある。

・そのほか、在宅や訪問介護もやっている。

・リハビリ訓練棟の受付というのもある。

・でも、イメージがわかない、何ができるか分からない。

・ロボットに何ができるか、できないかもしれないから、

お役に立てるかどうか分からない。

・ロボットにできないことをどうするか、を考えなくてはならないだろう。

この次のプレゼンと合わせて、皆さんがきびきび忙しく働いていらっしゃる病院への

お願いは、緊張します。多忙な仕事の現場の時間をいただくわけですから。

■2■ロボット治験・パペロのプレゼン(永生病院)

永生病院

(左から)学生さん2人、齋藤さん(永生病院師長)、安藝さん(同看護部長)、

安井さん(同医療サービス支援課)、春日井さん(同副院長)、

小林さん(プレゼン中の創価女子短大学生)、亀田さん(創価女子短大准教授)、

大中さん(NEC)

2010年10月19日

この日は、亀田研からも学生さんが10人くらいやってきました。

10月の夕方、もう外は暗くなってきたし、

病院関係の皆さんは、本当に忙しそうで、

携帯電話がひっきりなしにかかってくるし、

呼び出されてはまた戻ってきて会合に参加する、といった感じです。

ロボット治験を行なっていただけるかどうか、まったく分からない状態でした。

議論は2時間。置けるとしたらどこに置くか、

どんな役に立つのか、忙しい患者さんとのやり取りの中にロボットを入れられるのか、

それが無理ならどこがいいか、などなど、それはかなり大変なものとなりました。

それでも、春日井副院長が、「まあ、やってあげようじゃないか」という雰囲気を

作ってくださり、往来の激しい「クリニック」ではなく、

少し落ち着いた感じの「病院」の方の受付に

パペロを置いてみていただけることになりました。

亀田先生や学生さんの熱弁がありましたが、

よくご了解をいただけたものだと、感激しました。

■3■ロボット治験・パペロの実施1(永生病院)

永生病院

山崎さん(創価女子短大学生)、齋藤さん(永生病院師長)、小林さん(創価女子短大学生)

2010年11月6日

実際に、病院の受付にパペロを置いて、

来る患者さんのご家族の方に、興味を持っていただいていました。

直接、とてもお世話になったのは、看護部長の安藝さんです。

また、次長の田野倉さんにも、現場で、大変お世話になりました。

まず、それぞれのお仕事が忙しい中、

学生さんが持ってきたパペロが何をするかその場で聞いていただき、

パペロ用のスペースを作っていただいたり、

周りの皆さんに説明していただいたり。

パペロが話し出すと、わっと人が集まるのですが、

実際に現場でどう役に立つのか…。

「病院からのお願い。インフルエンザが流行っているので手洗いしてください」

「この病院の先生をご紹介します。A先生は…」

のように、業務の中に直接入るよりは、とりあえずはサポート的なことで使えるようです。

上の写真は、先日の会議でお世話になった齋藤師長が通りかかったところ。

■4■ロボット治験・パペロの実施2(永生病院)

永生病院からの帰りの京王線・めじろ台駅

幸田さん(左、創価女子短大学生)、小林さん(同)

2010年12月4日

今日は、2回目のパペロの「実験」でした。

学生の小林さんが操るパペロを、今日は、

受付のアルコール消毒の台の脇に置いて、

「手を消毒してください」と声を出します。

人が脇に立っているとき、パペロだけがいるとき、

人もパペロもいないで消毒液だけがあるとき、の3パターンで、

どのくらいの人が手を洗浄するか、という実験が行われました。

今回の結果では、大きな差は出なかったかもしれません。

また、学生の幸田さんが、パペロが旅行に行ったという設定で

患者さんに旅行写真をパペロの語りつきで見せるプログラムも、

安藝さんに披露していました。

上の写真は、永生病院から帰るところ。

パペロが街中に溶け込む日は、近いのでしょうか。

■5■ロボット治験・パペロの卒論発表(亀田研)

創価女子短大

亀田研の皆さんと来賓

2010年1月14日

この日は、亀田研究室の学生さんの、卒論発表会です。

「パペロは秘密を漏らさないし、高齢者がパペロに信頼を持っているということが分かった」

という学生さんの言葉で始まった卒論発表会は、

・音楽のリラクゼーション(パペロを通して、癒しの音楽を選択する)

・永生病院の受付ロボットの試み

・永生病院でプレゼンした写真を媒介にしたコミュニケーション

・パペロと一緒にスポーツ観戦

・パペロによる本の読み聞かせ

などなど、14の結果発表やアイデア発表がありました。

「来賓」には、NECの大中さんや、日刊工業新聞社の方々、

創価大学の先生、会社の技術部長さんらが来ていました。

まだ数や規模が少ないかもしれませんが、

またロボットが本当に役に立った、という発表がされる日はまだ先でしょうが、

こんな発表会が、八王子の各地で行われていくのが、望まれるひとつの形かもしれません。

<このブログは八王子未来学コーディネーターがおおくりしています>

Posted by コーディネーターズ at 22:16│Comments(0)

│多摩のビジネス・経済

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。